Lutte contre les blattes en cuisine professionnelle

Les blattes restent un défi constant dans les cuisines professionnelles. Ce recueil offre un panorama d’expériences et de points de vue de professionnels pour mieux comprendre et anticiper les situations rencontrées sur le terrain et propose des pistes concrètes pour un traitement des blattes en cuisine efficace et durable.

Sommaire

Quelle est la priorité lors d’un traitement contre les blattes dans une cuisine commerciale ?

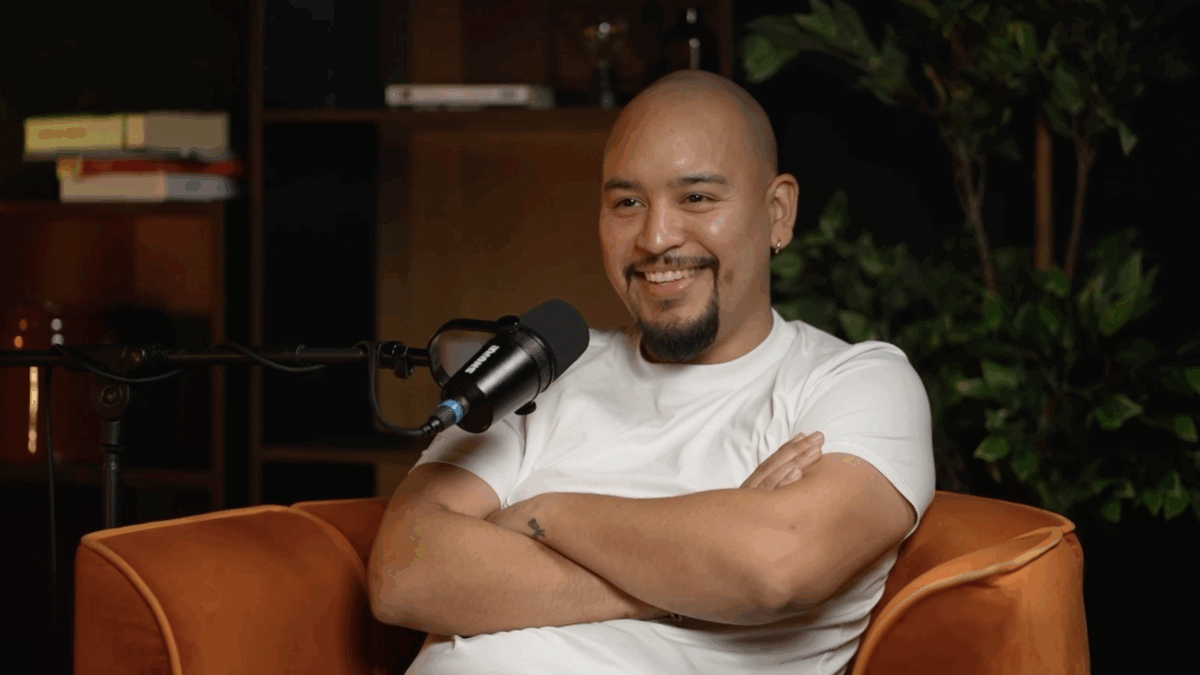

La présence de blattes dans une cuisine de restaurant est toujours problématique pour des raisons évidentes de santé publique pour les clients et le personnel mais aussi de réputation de l’établissement. Que faire ? Découvrez les réponses de notre expert, Benoît Cottin, entomologiste et gérant de la société LGH.

Il n’y a pas UNE mais 3 priorités. La première est de bien connaitre l’espèce de blatte. En général, il s’agit de la batte germanique (Blattella germanica). Mais il arrive par exemple que ce soient des blattes orientales (Blatta orientalis). Cette espèce affectionne des endroits plus humides. Elle fréquente les réseaux d’eaux usées remontant par les siphons ou caniveaux de sol, niche dans des cloisons mal jointées avec des sols lavés à grande eau favorisant cette humidité constante. Le technicien devra accompagner le client dans ses préconisations : étanchéité, colmatage, diminution de l’humidité en réduisant la quantité d’eau résiduelle…

Blattes germaniques

Revenons à un cas « classique » d’infestation de blattes germaniques. La deuxième priorité est de bien identifier les zones d’agrégation de blattes. On parle de « nid ». Même si ce terme est impropre d’un point de vue biologique, ce sont ces « nids » qu’il faut repérer. Le traitement avec un gel insecticide est recommandé. Il faudra donc déposer ces gouttelettes de gel au plus près de ces fameux nids.

La blatte n’est pas un insecte qui recherche une nourriture de qualité. Insecte opportuniste, elle se nourrira de la première ressource trophique qu’elle trouvera. Mettre le gel au plus près est donc synonyme de succès ! Il faut bien identifier TOUTES ces zones afin de toutes les traiter. Voici une liste non exhaustive des grands classiques de leur présence : dans les joints des meubles frigorifiques, dans les goulottes électriques, dans les appareils électriques (micro-onde, moteur de frigo, imprimante de tickets, le lave verre…), les crémaillères des étagères, les défauts de joints du carrelage…

Enfin il y a souvent des zones oubliées : les classeurs de recettes du chef ou des étiquettes de traçabilité. Les feuilles des classeurs sont une niche idéale pour les blattes. Les dessus des roulettes de certains meubles (saladette, congélateur…), ces parties fixes accumulent souvent de la matière organique et sont difficilement nettoyées. Dans la couverture anti-feu, derrière des crédences, dans des postes contre les rongeurs… Difficile de lister toutes ces zones !

Une vraie enquête

Enfin la dernière priorité est de comprendre d’où vient cette infestation. Le technicien a un vrai rôle d’enquêteur afin de s’assurer de la pérennité de son protocole de désinsectisation. Ainsi, il dressera différentes hypothèses : arrivée par des livraisons, le personnel (bien contrôler les vestiaires et la salle de pause), un autre commerce ou logement mitoyen également infesté… Là encore, c’est toute l’expérience du professionnel qui permettra une efficacité pérenne.

Quelles sont les caractéristiques idéales d’un produit anti-blattes ?

Gilles Prisse, formateur auditeur chez Edialux nous répond.

Un même gel ne pouvant réunir l’ensemble des « caractéristiques idéales » qu’un technicien pourrait espérer d’un produit anti-blattes il devra généralement disposer de plusieurs gels dans sa « boîte à outils », chacun à mettre en œuvre en fonction des spécificités d’un chantier (traitement préventif ou curatif, intensité et localisation d’une infestation, nature du milieu traité …).

Présentons les divers facteurs pouvant caractériser ces gels :

- Attractivité

- Attractivité en situation de compétition alimentaire

- Rayon d’action

- Persistance d’action

- Effet d’abattage

- Effet « boule de neige »

- Viscosité

- Tenue en température

- Aspect

- Tendance à tâcher les supports

- Risques pour la santé humaine

- Risques pour l’environnement

Enfin le prix d’un gel à la cartouche est un critère de choix très relatif puisqu’il faut tenir compte, pour estimer le « coût produit » d’un gel, de la grosseur conseillée pour ses gouttes et du nombre de gouttes recommandé par unité de surface traitée.

Qu’est-ce que l’aversion pour les appâts, et comment la gérer ?

Par définition le terme « aversion » définit le comportement de rejet/répulsion d’une espèce vis-à-vis d’un appât toxique ou non toxique. Cette aversion peut entraîner des récidives de traitements qui auront un impact négatif en termes sanitaire, de dégâts ou pour l’image de marque. Que faire pour éviter ça ? Réponse de notre expert, Vincent Ergen, fondateur de la société Hyptis Consult, spécialisée dans le Pest Management.

L’aversion peut être observée sur les insectes et les rongeurs. Ici, nous parlerons des rongeurs. Le rongeur est un animal doué d’une intelligence et une belle capacité d’adaptation. Les rongeurs nuisibles sont organisés de manière hiérarchisée et les dominés peuvent parfois servir d’éclaireurs et de goûteurs. Le rongeur est également néophobe et a un instinct de survie très développé ce qui peut l’amener à se détourner d’appâts ou de postes sécurisés.

L’aversion ? A quoi ? Pourquoi ?

Le terme aversion signifie rejet/répulsion. Une approche experte devra déterminer s’il s’agit réellement d’une aversion ou de voies de passages, de concurrence alimentaire trop élevée, d’aversion du poste sécurisé ou d’aversion de l’appât.

Dans le premier cas, il est possible que les rongeurs (principalement les souris) passent par une zone de manière désintéressée pour rejoindre leurs lieux de nidification et leur garde-manger. Dans le second cas, une concurrence ou une habitude alimentaire trop prononcée peut amener le rongeur à se désintéresser de toute autre offre, sans pour autant la rejeter car il a tendance à aller toujours sur la même ressource trophique. L’aversion du poste sécurisé est un refus d’entrée dans un poste pour diverses raisons (odeurs du poste ou causées par un nettoyage, taille, poste mal positionné, par exemple sur la voie de passage direct d’un rat noir –Rattus rattus– ou dans la zone de toilette du rongeur). Mangeriez-vous dans vos toilettes !?

Enfin l’appât peut être abandonné ou ignoré s’il présente des odeurs suspectes ou si le rongeur a pu faire le lien entre sa consommation et la mort de ses congénères. En effet, selon la substance active, les rodenticides (Hypnotiques, Anti-vitamines K, Vitamine D) provoquent la mort du rongeur entre 7h et 10 jours. Les rats ayant une mémoire peuvent facilement faire le lien entre une mort rapide et la consommation d’un appât mais également en cas d’hécatombe. De nature craintive, ils risquent alors de rejeter tous les derniers appâts présents sur site par réflexe de survie.

Comment éviter l’aversion ?

Mieux vaut prévenir que guérir ! Il est indispensable d’avoir une approche professionnelle et d’identifier les risques de non-consommation d’appâts. La consommation des appâts n’est qu’une mesure indirecte d’une potentielle présence. Un rongeur peut être détecté sur un site sans consommation. D’où l’importance de mettre un maximum de chance du côté du professionnel qui ne passera que quelques fois sur l’année.

Pour ce faire, la technique de pré-appâtage à base d’appâts non toxiques de même formulation est indiquée et permettra également un bon monitoring sans tomber dans la problématique de nourrissage des rongeurs. L’approche IPM permettra enfin de gérer tous les risques d’aversion (étanchéité, limiter les accès à la nourriture et aux déchets, utiliser les méthodes physiques, mécaniques et chimiques qui sont complémentaires, …).

Contributeurs :

- Benoit Cottin, LGH

- Gilles Prisse, Edialux

- Vincent Ergen, Hyptis Consult

Source : Extrait du magazine Viva protect n.3 – Mars 2025

ÉCRIVEZ-NOUS

Avez-vous des nouvelles sur le secteur 3D, que vous souhaitez partager avec nous?

communication@hamelin.info